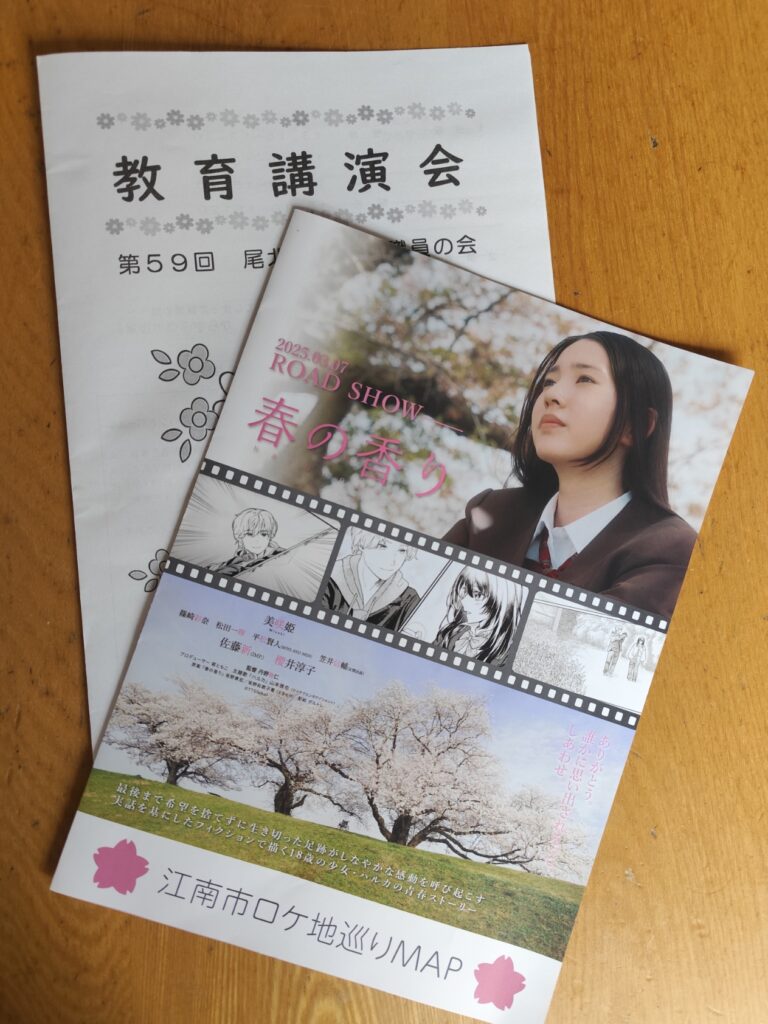

先日、PTAの一員として教育講演会に参加しました。

お話されたのは坂野貴宏先生。

小6で脳腫瘍と診断された次女の春香さんが亡くなるまで、ご家族での闘病の日々の記録を書籍「春の香り」に著された方です。

「春の香り」は今年(2025年)映画化もされたので、ご存知の方もいるかもしれませんね。

7年2か月の間、春香さんと病に向き合ってこられた日々。

その中で感じてきた命の尊さ、生きるということの深さについて、保護者や教職者向けに命の授業としてお話いただきました。

私は春香さんと「春の香り」のことは新聞記事を通して知っていたものの、書籍も映画もまだ見ていない状態での講演会参加でした。

それでも、先生の語る言葉は、そんな私の心にも深く深く届き、自分自身が「どうありたいか」考える機会となりました。

病気に選ばれても、自分で選び続ける生き方

春香さんが直面したのは、「病気に選ばれる」という、自分ではどうしようもない現実。

それでも彼女は、自分で「どうありたいか」を何度も、何度も選び続けたそうです。

その時々の状況の中で、何を学ぶか、どう過ごしたいか、何を残したいか。

強い意思をもって選んだ道を進んでいく姿には、限られた時間の中で「自分はどう生きたいか」が明確に表れていました。

私たちは日常の中で、気づかないほど多くの「選択」をしています。

何を食べるか、何を着るか、誰と過ごすか、そして何を手放すか。

でも、それが命の重みを伴うような場面になると、その「選ぶ」という行為がいかに尊く、力強いかを改めて知ることになります。

選ぶことは片づけの本質でもある

私たちが日々向き合っているライフオーガナイズの片づけも、実は同じ。

どのモノを残すか、どこに何を収めるか、どう暮らしたいか…。

それを選ぶ指標となるのが、自分の価値観です。

それらはすべて、自分自身の価値観に基づいて選ぶことから始まります。

春香さんの生き方は、まさにこの「価値観に基づいた選択」を体現していました。

限られた時間の中で、何を大切にするかを明確にし、それに従って行動する。

その姿勢は、片づけの現場でも私たちが目指す理想そのものだと感じました。

自分らしい暮らしは選んでいけるもの

わたしたちも自分の時間、自分の空間をどう生きるか、日々選びながら暮らしています。

誰しもいつか必ず「時間に限りがある」現実と向き合うことになります。

だからこそ今、日々の暮らしの中で「選ぶ力」を鍛えていくことが、自分の人生を丁寧に生きることにつながっていくのだと思います。

春香さんの生き方、坂野先生の言葉は、「選ぶことが、私たちをつくっていく」ということを、優しく力強く教えてくれました。

もし、あなたが今の暮らしにどこかモヤモヤした気持ちがあるとしたら、一度「何を選びたいのか?」という視点で暮らしを見直してみてください。

それを支える空間や時間のあり方を整えていくと、自然と暮らしに心地よさが生まれてきます。

何を選びたいか、と言われても考えこんでしまう方や、ひとりでは空間や時間を整えるのが難しいという方は、思考の整理からお手伝いします!

LINE公式アカウントからもお問合せいただけます。

友だち追加の上、「片づけ」とメッセージくださいね。

獣医師・ライフオーガナイザー®。犬猫と人が安心して暮らせる住まいを整える専門家。獣医師としての行動学の知見を活かし、暮らしと空間の「しくみづくり」をサポートしています。江南市を拠点に、訪問・オンラインで対応中。

公式サイト:ハナサカライフ